|

|

|

|

Das Fernglas und Fernrohr für die Astronomie |

|

|

|

Diese Seite soll und kann kein Fachbuch ersetzen, weil dieses Thema zu umfangreich ist. Hier soll nur ein kleiner Überblick

für den Anfänger geboten werden. Deshalb bitte ich die Fortgeschrittenen um Nachsicht, wenn ich Themen z.T. stark vereinfacht und allgemein behandle, was Sie aber nicht von einer sachlichen Kritik abhalten

soll.

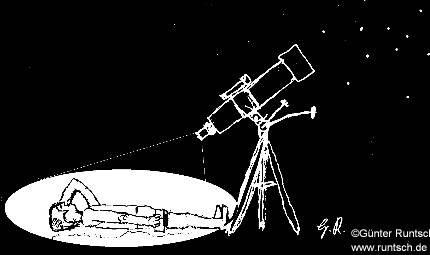

Zum einen bin ich selber nur gelegentlich ““Hobby-Sterngucker”, zum anderen möchte ich nur den Anfänger bei den ersten Gehversuchen mit der Optik unterstützen und Ihm vor übereilten Geldausgaben beim

Fernrohrkauf warnen. |

|

|

|

Welches Fernrohr / Fernglas zu mir passt, ist eine persönliche Entscheidung. Für die richtige Wahl sind ein paar Grundkenntnisse

wichtig, damit Wunsch, Wirklichkeit und Geldbeutel zusammenfinden. Bevor man aber viel Geld für ein Fernrohr ausgibt, sind ein paar Euro für ein weiterführendes Buch und einer einfachen drehbaren Sternkarte immer gut

angelegt.

Und es gibt auch (noch) öffentliche Büchereien mit gutem Material zu diesem Thema, ideal für die bewölkte Nacht.Wer ein schon ein einfaches Fernglas besitzt, sollte die ersten Gehversuche in

der Himmelsbeobachtung damit beginnen. So “erfährt” man erst einmal, ob einem die Sache zusagt und man bekommt schon mal ein Gefühl für die wichtigen Hintergründe eines Beobachtungserfolges. Dass man dazu auch etwas

Geduld braucht, soll hier nicht verschwiegen werden.

Es ist so wie man laufen lernt. Erst krabbeln, dann stehen, dann gehen. Wer sofort losrennt und sich sofort mit einem sündhaft teuren Superfernrohr anlegt, fällt

dabei nicht selten auf die Nase. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vorweg ein wichtiger Sicherheitshinweis : Erblindungsgefahr !!!

Niemals, also auch nicht kurzzeitig, mit einem Fernglas

oder Fernrohr in die Sonne, oder deren Nähe sehen !

Schon kleine Operngläser wirken wie Brenngläser, was schon so manchen Astronomen das wertvolle Augenlicht gekostet hat.

Für die Sonnenbeobachtung gibt es Spezialzubehör. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ferngläser und Fernrohre sind Hilfsmittel für unser Auge. Diese optischen Sehhilfen nützen erst richtig, wenn unsere Augen die maximale

Sehkraft haben. Unsere Augen sind Spezialsensoren. Auf der einen Seite können sie in den Randbereichen schnelle und lichtschwache Objekte wahrnehmen, damit wir alles im Blick haben und mitbekommen.

Andererseits sehen sie in der Mitte sehr scharf und nur dieser Bereich wird durch das Fernrohr / Fernglas unterstützt.

Generell gelten für Fernrohr und Fernglas die gleichen optischen Gesetze. Während ein Fernglas

ein Universalinstrument darstellt, ist das astronomische Fernrohr ein Spezialgerät für den Nachthimmel. Im Prinzip ist ein Fernglas nur ein handlicher Doppelpack von zwei Fernrohren, so dass beide Augen gleichzeitig

benutzt werden. Warum erscheint in einem Fernrohr alles näher? Es ist eine optische

Täuschung, die durch den vergrößerten Sehwinkel hervorgerufen wird. |

|

|

|

|

|

|

Ein Beispiel: Zwei Leute sehen sich einen Baum an. Bei naher Betrachtung erscheint der Baum groß, weil der Sehwinkel groß ist.

Der weiter

entfernte Mann sieht den gleichen Baum mit einem kleineren Sehwinkel. Die Sehwinkel sind oben rot gezeichnet.Das Gehirn korrigiert den unterschiedlichen Seh - Eindruck so, dass die beiden Leute den Baum gleich groß

schätzen. Wird der Sehwinkel jetzt durch ein Fernglas vergrößert, meint das Gehirn, der Abstand wäre kleiner geworden oder der Baum plötzlich gewachsen. Die Linsen im Fernglas brechen (= verbiegen) das Licht so,

dass sich der Sehwinkel vergrößert. Ein Fernrohr ist also eine Sehwinkel-Vergrößerungs-Maschine und wirkt für uns wie ein Annäherungsglas, welche einen entfernten Gegenstand scheinbar näherrückt. Deshalb wird das

Fernrohr auch Teleskop genannt. (Übrigens ist der Sehwinkel etwas ganz anderes als das Gesichtsfeld eines Menschen, das die maximale wahrnehmbare Umgebung beschreibt.) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ein einfaches klassisches Fernrohr besteht aus zwei Glaslinsen, die durch ein Rohr auf den richtigen Abstand gehalten werden. Bei diesem

einfachen Fernrohr sieht man alles auf dem Kopf. |

|

|

|

|

|

|

|

Der kleine wahre Sehwinkel am Objektiv tritt als größerer scheinbarer Sehwinkel

aus dem Okular aus, den dann unser Auge als Vergrößerung wahrnimmt.Der Durchmesser der großen Linse (Objektiv) entscheidet über die Leistungsfähigkeit des Fernrohres. Je größer das Objektiv ist, um so besser! Das

Okular ist für die Anpassung zum Auge zuständig und bestimmt die Vergrößerung und die Größe des Sichtfeldes. Bei Spiegel - Fernrohren gilt generell das Gleiche wie für Linsen - Fernrohre. Dabei entspricht der

Durchmesser und die Brennweite des Hauptspiegels den Daten des Objektivs. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Da ein Spiegel reflektiert, heißt das Spiegel - Fernrohr Reflektor.Bei einer Linse wird der Lichtstrahl abgelenkt, was

auch Refraktion genannt wird. Ein Linsenfernrohr heisst deswegen auch Refraktor. Ob nun ein Spiegel - Fernrohr oder ein Linsen- Fernrohr besser ist, hängt hauptsächlich vom Spiegel- oder Objektiv -

Durchmesser ab.

Bis zu einem Durchmesser von etwa 100 mm ist der Refraktor meistens besser, da kein Hilfsspiegel den Strahlengang stört. Durch diesen kleinen Hilfsspiegel kommt es zu einer

Abschattung des Hauptspiegels, die bei einem kleinen Hauptspiegel natürlich mehr stört. Diese Störung verursacht aber kein Loch im Bild, sondern es wird alles nur etwas dunkler und die hellen Sterne bekommen

Strahlenkränze.

Mit einem Spielteleskop nach dem Newton - Prinzip schaut man um die Ecke, was beim Einrichten des Teleskops schon etwas Übung verlangt.

Der Reflektor ist vorne offen, was zu Luftunruhe führt und

die Spiegel schneller zustauben lässt. Zur Reinigung muss das Spiegel - Teleskops zerlegt werden, was zu einer Neujustierung der Spiegel führen kann. Mit zunehmender Objektivgröße wird das Linsenteleskop schnell

schwer und teuer.

Bei einem großen Durchmesser bietet der Reflektor meistens die besseren Möglichkeiten. Deswegen arbeiten die größten Fernrohre der Welt nur noch mit Spiegeln. Die Bedienung und Pflege eines

kleinen Refraktors ist nicht so schwierig wie bei einem Spiegelfernrohr und für den Anfänger wahrscheinlich besser geeignet. Was im folgenden Text nur für das Objektiv steht, gilt auch generell für den Spiegel,

falls es nicht ausdrücklich erwähnt wird. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bei einem Fernglas ist die Bezeichnung der Leistungsfähigkeit recht einfach, denn dort sind die Linsen in der Regel fest eingebaut. Daher

reichen zwei Zahlen für die technischen Daten.

Stehen auf einem Fernglas z.B. die Zahlen 8X30, dann bedeutet das achtfache Vergrößerung bei einem Objektivdurchmesser von 30 Millimetern. Die erste Zahl gibt die

Vergrößerung an, die zweite Zahl den Objektivdurchmesser in mm.

Eine Ausnahme sind Zoom - Ferngläser mit stufenlos veränderlicher Vergrößerung. Die ersten beiden Zahlen mit Bindestrich geben die Minimal -

Maximalvergrößerung an.Ein astronomisches Fernrohr hat durch die Kombinationsmöglichkeiten der Linsen mehrere technische Daten. Das Fernrohr kann für die unterschiedlichen Aufgabengebiete verändert werden.

Will man z.B. den Planeten Saturn mit seinen Ringen beobachten, benötigt man ein Fernrohr mit starker Vergrößerung, mindestens 100fach. Aber bei einem kleinen Objektiv wird das Bild dann schon dunkel und schemenhaft.

Für die Beobachtung eines lichtschwachen Sternhaufens ist eine große Lichtstärke wichtig und ein weites Gesichtsfeld, das möglichst den ganzen Sternhaufen umfasst. Das erreicht man durch ein Fernrohr mit schwacher

Vergrößerung. Will man alle Objekte am Nachthimmel beobachten, braucht man aber nicht gleich mehrere Fernrohre, sondern mehrere Okulare! Diese steckbaren Okulare werden je nach Beobachtungs- Objekt ausgetauscht.

Bei kleinen Teleskopen gehören meistens 3 Okulare zum mitgelieferten Zubehör. |

|

|

|

|

|

|

|

Auswechselbare Fernrohr - Okulare mit den Brennweiten 22, 20, 5, 10, 12mm.

Die Buchstaben Ke und H sagen etwas über die

Linsenkonstruktionen aus, nach den Erfindern Kellner und Huygens. Je kleiner die Brennweite um so kleiner ist der Linsendurchmesser. Dazu mehr in Kapitel Lichtstärke. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Das Typenschild auf diesem Fernrohr sagt aus:

Astronomisches Spiegelfernrohr,

Durchmesser des Spiegels = 4 1/2 Zoll, also etwa 112 mm Durchmesser.

Die Brennweite, hier mit dem Formelbuchstaben f gekennzeichnet, beträgt 900mm und es handelt sich um eine vergütete Optik. |

|

|

|

Auf dem Fernrohr und den Okularen sind keine Vergrößerungen angegeben, sondern die Brennweiten

aufgedruckt, aus denen man die Vergrößerung ausrechnen kann. Die Brennweite wird auch mit f in Formeln gekennzeichnet.Die Berechnung der Vergrößerung ist einfach:

Vergrößerung = Objektivbrennweite : Okularbrennweite

Ein Beispiel: Auf dem Fernrohr steht die Brennweite = 700, auf dem Okular =10.

700 :10 = 70. Die Vergrößerung beträgt siebzigfach.Tausche ich jetzt das Okular mit einer 5 mm Brennweite aus, rechne ich:

700 : 5 = 140. Die Vergrößerung beträgt jetzt einhundertvierzigfach. Augen auf beim Fernrohrkauf! Eine starke Vergrößerung bedeutet nicht

unbedingt, dass man nun alles genauer und gut erkennen kann, es kann auch das Gegenteil eintreten.

Es ist etwa so, als ob man ein kleines Bild in der Tageszeitung durch eine starke Lupe betrachtet, um mehr

Einzelheiten zu sehen. Versuchen Sie es einmal! Wenn man ein Teleskop kauft, sollte man nicht nur durch die maximale Vergrößerung leiten lassen!

Der nutzbare Objektiv- / Spiegeldurchmesser ist mit der

wichtigste Parameter, der die physikalischen Grenzen des Fernrohres bestimmt.

Das sagt natürlich nichts über die optische Verarbeitung des Gerätes aus, die auch wichtig ist. Aber ohne das eine kann das andere nicht

funktionieren. Der Durchmesser wird auch noch manchmal in Zoll angegeben. ( 1 Zoll sind etwa 25 mm) Die nützliche maximale Vergrößerung hängt vom Objektivdurchmesser ab.

Sie soll nicht mehr als

das 1,5 - 2. fache des Objektivdurchmessers in mm betragen. Wenn ein Fernrohr z.B. ein Objektiv mit 60 mm Durchmesser hat, dann sollte die Vergrößerung nicht mehr als 90 - 120 betragen. Bei zu starker Vergrößerung wird

das Bild dunkel, unscharf und das Sichtfeld wird stark eingeschränkt. Eine zu schwache Vergrößerung nutzt aber auch nichts, weil der Lichtgewinn von unserem Auge nicht mehr übernommen wird. Die minimale

Vergrößerung sollte bei einem Sechstel des Objektivdurchmessers liegen, das wäre bei 60 mm Fernrohr etwa eine zehnfache Vergrößerung. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Wichtig ist das Auflösungsvermögen, was die Sehschärfe bestimmt. Als Messobjekt benutzt man dazu zwei Sterne, die dicht zusammen stehen und

scheinbar nur als ein Stern leuchten.

Je kleiner der Sehwinkel zwischen den Sternen ist, um so leistungsfähiger muss das Fernrohr sein, damit die Sterne einzeln sichtbar werden. |

|

|

|

|

|

|

|

Wir testen das Auflösungsvermögen unserer Augen.

Einen

himmlischen Sehtest für unsere Auge gibt es in jeder sternklaren Nacht gratis. Zuerst sucht man das Sternbild des großen Wagen. Der mittelste der drei Deichselsterne ist unser Ziel. Den sehen wir uns jetzt genau an,

denn der hat noch einen kleinen Kollegen auf dem Rücken. Wer sehr gute Augen hat, sieht ihn auch schon so. Dieser kleine Stern wird im Volksmund auch Reiterchen oder Augenprüfer genannt. Der Abstand der beiden Sterne

beträgt 14,5 Bogen - sekunden und ist auch schon mit einem Mini - Fernglas sichtbar. Sieht man trotz Fernglas immer noch nur einen hellen Stern, sollte man sein Sehvermögen überprüfen lassen und nicht die Ursache gleich

beim Fernglas suchen.

Grundsätzlich bleibt ein Stern auch bei starker Vergrößerung ein winziger Lichtpunkt. Sieht man trotz Scharfeinstellung etwas anderes, ist das Auge oder die Optik fehlerhaft. Ein

gutes Auflösungsvermögen ist nicht nur für Doppelsterne wichtig, sondern gerade für Mond- und Planetenbeobachtungen von großer Bedeutung. Das Auflösungsvermögen wird in Bogensekunden angegeben und sollte einen

möglichst kleinen Zahlenwert ergeben. Dieser entspricht dem minimalsten Sehwinkel, unter dem ein Fernrohr noch zwei Sterne getrennt abbildet (trennt). Eine Bogensekunde ist der 3600. Teil eines Grades oder der 1296000.

Teilwinkel eines Kreises, also sehr sehr klein! Das maximale Auflösungsvermögen wird durch den Objektiv-/ Spiegeldurchmesser begrenzt. So lässt sich das maximal Auflösungsvermögen auch ungefähr ausrechnen. Auflösungsvermögen (Bogensekunden) = 115 : Objektivdurchmesser (mm) (Der angenäherte Wert 115 schwankt in verschiedenen Quellen.) Bei einem Objektiv oder Spiegeldurchmesser

von z.B. 60 mm können Sterne im Abstand von etwa 2 Bogensekunden getrennt werden. Das ist der Sehwinkel einer 1-Cent Münze aus einer Entfernung von 165 Metern gesehen! Misst der Objektiv- /

Spiegeldurchmesser schon 100 mm, kann man Doppelsterne mit einem Sehwinkel von etwa 1,2 Bogensekunden erkennen, da wäre die Cent Münze schon 275 Metern weg! Das sind schon beachtliche Werte gegen über dem

bloßen Auge, das manchmal die Centmünze an der Supermarktkasse lange suchen muss, was sicher andere Gründe hat. Die Münze misst bei 40 cm Augen - Abstand etwa 825 Bogen - sekunden Sehwinkel als Münzdurchmesser. |

|

|

|

|

|

|

|

100 + 1 fache Vergrößerung ... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Eine andere wichtige Eigenschaft von Fern - Rohren / Gläser ist das Licht zu sammeln. Der Nachthimmel zeigt schon deutlich mehr Sterne, wenn

man ihn durch ein einfaches Fernglas betrachtet.

Unsere Augenpupillen regeln den Lichteinfall je nach Umgebungshelligkeit. Wenn wir uns in die Dunkelheit begeben, weiten sich die Pupillen, damit möglichst viel Licht

ins Auge kommen kann. Nach etwa 30 Minuten haben wir uns an die Dunkelheit gewöhnt. Der altersabhängige Maximaldurchmesser der Pupillen beträgt dann etwa 7 mm. Die Fläche, durch die das Licht in unser Auge kommt, ist

jetzt etwa 38,5 mm2 groß.

Wir benutzen jetzt ein Fernglas mit 50 mm Objektivdurchmesser, was ungerechnet einer Fläche von 1963 mm2 entspricht.

Das bedeutet eine 1963 mm2 : 38,5 mm2 = 51,67fache Lichtverstärkung, wenn das Licht verlustlos

ins Auge käme.Der Lichtstrahl - Durchmesser, den wir hinten im Fernrohr sehen, wird dicker, wenn der Objektivdurchmesser größer wird oder die Vergrößerung sinkt. Bei einem ungünstig gewählten Verhältnis wird

der Lichtstrahl zu groß für den Pupillendurchmesser. Die Steigerung der Lichtverstärkung ist so nutzlos, weil unsere Pupille den größeren Lichtstahl begrenzt!

Welches Verhältnis noch sinnvoll ist, lässt sich leicht ausrechnen.

Lichtstrahldurchmesser = Objektivdurchmesser : Vergrößerung Ein Beispiel: Ein Nachtglas mit den Werten 8X56 entspricht 56 : 8 = 7.Der Lichtstahldurchmesser wäre mit 7 mm für ein Durchschnittsauge optimal. Wer auf

Grund des Alters nur noch einen Pupillendurchmesser von 6mm hat, könnte dieses Gerät nicht voll nutzen. 6 mm Durchmesser entsprechen einer Fläche von

28.3 mm2 gegenüber möglichen 38,5 mm2,was

nur noch 73% der mögliche Lichtstärke entspricht.Jetzt ein anderes Beispiel: Ein Fernglas mit den Werten 10X56 entspricht 56 : 10 =

5,6. Der Vergrößerungsgewinn führt zu einem Helligkeitsverlust gegenüber dem ersten Beispiel, der Objektivdurchmesser ist ja gleich

geblieben. Trotzdem wäre dieses Verhältnis für eine 6mm Pupille günstiger.Nun treiben wir es aber auf die Spitze und bauen ein superlichtstarkes Fernrohr mit 100mm Objektivdurchmesser und verzichten ganz

auf die Vergrößerung zu Gunsten der Lichtstärke. Die Werte unserer Lichtkanone wären 1X100 !

Wir rechnen : 100 : 1 = 100. Von dem superdicken Lichtstrahl mit 100 mm Durchmesser aus dem Teleskop kann unser Auge aber nur die 7mm verwerten, die unsere Puppille durchlässt. Durch diesen Apparat

sieht man auch nicht besser als mit bloßem Auge!

Es reicht ein einfaches Papprohr mit 100 mm Durchmesser ohne Linsen, um diesen Apparat zu bauen und der die Werte 1X100 erreicht. Der Lichtstrahl, der vorne mit 100mm

Durchmesser einfällt, kommt so hinten wieder unverändert heraus.

Aus dem blödsinnigen Experiment haben wird gelernt, dass ein gewisser Objektivdurchmesser nur nötig ist, um die Helligkeitsverluste auszugleichen, die

bei der Vergrößerung entstehen. Mehr nicht!

Wer wirklich hinten mehr Licht sehen will, als vorne hereinkommt, braucht ein Nachtsichtgerät, das mit einem elektrischen Restlichtverstärker arbeitet. Diese Geräte haben

aber eine geringe Auflösung und können keine Farben unterscheiden.Meine Wortschöpfung vom “Lichtstrahl”, der durch das Fern - Glas / Rohr begrenzt wird, heißt in der Fachsprache Austrittspupille. Um

Verwechselungen mit der Augenpupille zu vermeiden, möge man mir meine “Freiheit” nachsehen. Der bisher beschriebene Lichtgewinn bezieht sich nur auf Sternbeobachtungen. Sterne bleiben auch bei starker

Vergrößerung nur Lichtpunkte, die sich nur in Helligkeit und Farbe unterscheiden. Um Farben zu erkennen, braucht das Auge eine Mindesthelligkeit. Ist das Licht zu schwach, gilt der Spruch:” Nachts sind alle Katzen grau!” Bei flächenhaften Objekten macht sich diese Lichtverstärkung

nicht mehr bemerkbar. Aber durch die Vergrößerung bekommen wir einen Informations- gewinn was unser Gehirn als Helligkeitsgewinn einstuft. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Die totale Lichtverstärkung (Sternenbrandgefahr) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Die Vergütung, Entspiegelung, Coating, Beschichtung usw. |

|

|

|

Glas ist zum Teil durchsichtig. Das kennen wir von jeder Fensterscheibe. Es kommt Licht von draußen herein und gleichzeitig sehen wir uns

darin als schwaches Spiegelbild. Ein Teil des Lichtes passiert nicht die Scheibe, sondern wird zurückgeworfen, also reflektiert.

Genauso ist es mit den Linsen und Prismen im Fernglas oder Fernrohr. Bei dem

aufwendigen optischen Innenleben eines Fernglases sehen wir durch bis zu acht Glaskörper oder sechzehn Spiegelflächen pro Auge”.

Der ungewollte Spiegeleffekt macht sich so hier deutlicher

bemerkbar. So kommt nur noch die Hälfte des Lichtes durch. Die mehrfachen Spiegelung zwischen den Linsenoberfläche erzeugen Reflexe, die besonders stark bei einem kontrastreichen Bild stören.Deswegen werden die

Linsen mit einem speziellen Belag beschichtet, der die Reflexion herabsetzt. Dann spricht man von einer vergüteten Optik oder Couting Optic. Die Entspiegelung verringert die Verluste von etwa 4% auf 1% pro

Spiegelfläche. So kommt bei einem Fernglas mit Vergütung etwa 85% des Lichtes durch. Ohne Vergütung wären es nur 51 %. Die Vergütung erkennt man an einem leicht farbigen Belag auf der Linsenoberfläche. Heute ist die

Vergütung der Optik fast schon Standart. |

|

|

|

Vom Prisma zur Linse |

|

|

|

Aus der Schule wissen wir noch, dass mit einem Prisma weißes Licht in seine Farben zerlegen kann. Ein Lichtstahl wird in diesen Glasteil

umgelenkt und bekommt eine neue Richtung. Weil dieser Umlenkwinkel farbabhängig ist, wird das gemischte Licht in seine farbigen Bestandteile zerlegt.

Damit die Erklärung einfacher wird, nehmen wir jetzt rote

Laserstrahlen als Licht, die im Glas nicht zerlegt werden. So kann keine neue Farbe entstehen.Jetzt basteln wir uns eine Art Linse mit zwei Prismen, die wir zusammenlegen. (

Abbildung unten, auf der linken Seite). Ein gewisse Ähnlichkeit besteht zur echten Linse auf der rechten Seite. |

|

|

|

|

|

|

|

Die roten Linie sind unsere Laserstrahlen, die durch die grauen Glaskörper umgelenkt werden. Da die Glasflächen bei einem Prisma gerade

sind, ist der Umlenkwinkel immer gleich.Anders sieht es bei der Linse rechts aus. Je weiter die Strahlen zum Rand auf die gewölbte Glasoberfläche treffen um so stärker werden sie abgelenkt. Das hat zur Folge das sich

die Lichtpunkte auf einen Punkt treffen. Dieser Punkt wird auch Brennpunkt genannt. Die Entfernung von der Linsenmitte zum Brennpunkt ist die Brennweite.

Wer schon einmal mit einer Lupe in der prallen Sonne ein Loch

in ein Stück Papier gebrannt hat, kann sich unter diesen Namen etwas vorstellen. So ist mit einer Krümmung, aus einem Doppelprisma, eine Linse einstanden, die auch Brennglas oder Sammellinse genannt wird.

Die

Eigenschaft gemischtes Licht zu trennen ist aber noch erhalten und macht sich störend bemerkbar. Weil die Farben unterschiedlich umgelenkt werden, gibt es je nach Farbe unterschiedliche Brennweiten. Rot hat

die längsten, blau die kürzeste Brennweite. Die nennt man auch “chromatische Aberration”. Wenn wir nur diese einfache Linse für unser Fernglas verwenden, sehen wir Farbsäume und ein unscharfes Bild bei weißen

Sternenlicht. |

|

|

|

Um diesen Farbfehler abzuschwächen, setzt man Doppellinsen ein, die aus zwei verschiedenen Glassorten bestehen. Die beide Linsen sind mit

transparenten Kitt so exakt aufeinander geklebt, dass sie wie eine Linse aussehen.

Zum Test eines Farbfehlers schaut man sich mit dem Fernglas einen Schornstein oder Mast vor dem hellen Himmel an. Man sollte

möglichst nur scharfen dunklen Kanten sehen, ohne Farbsaum.Das Linsenglas sollte möglichst rein und blasenfrei sein. Natürlich muss auch die berechnete Linsenform exakt hergestellt werden. Ferngläser enthalten

zusätzliche Umkehrprismen, die den Lichtstahlengang “falten”, so dass diese Geräte kürzer werden. Zusätzlich wird das Bild wieder aufgerichtet, was bei astronomischen Fernrohren nicht der Fall ist. Dort steht das

Bild auf dem Kopf. Durch die fehlende Umkehroptik gibt es weniger Lichtverluste.

Für irdische Beobachtungen sind astronomische Fernrohre ohne Umkehroptik nicht sinnvoll, weil man alles auf dem Kopf sieht!

Umgekehrt sind alle optische Hilfen für die Erdbeobachtung auch für die Himmelsbeobachtung von Vorteil. Bei Spiegeln gibt es keine Farbabweichungen, da die Lichtstrahlen nicht umgelenkt werden, wie bei Prismen und

Linsen. Reflektionsverluste wie beim Lichtdurchfall von Glas fallen auch nicht an. Aber auch Reflektorteleskope verwenden Linsen im Okular, die ebenfalls Farbfehler ausgleichen müssen. Während der

Garderobenspiegel auf der Rückseite des Glases eine Spiegelschicht besitzt, ist es am Teleskopspiegel die Spiegelschicht vorne aufgedampft. Das schwache Sternenlicht muss also nicht erst eine Glasschicht passieren, die

das Licht dämpfen würde, und es muss nur eine Fläche exakt geschliffen sein.

Nachteil ist aber, das der empfindliche Spiegelbelag ungeschützt ist. Fingerabdrücke oder andere Verschmutzungen wären fatal. Kleine

Staubpartikel sollten nur mit einem Blasebalg weggeblasen werden. Eine Neubeschichtung des Spiegelbelages, der noch anschließenden poliert werden muss, kann nur in der Spezialwerkstatt erfolgen. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Wer schon mal durch ein Fernglas mit einer zehnfachen Vergrößerung gesehen hat, kennt das unruhige Bild. Die kleinste Bewegung der Hand wird im Fernrohr als Erdbeben sichtbar. Nicht

nur der Sichtwinkel wird vergrößert, sondern auch die Bewegung des Fernglases, den ich jetzt mal “ Wackelfaktor “ nenne.

Bei einem Fernglas mit z.B. 16. facher Vergrößerung ist auch der Wackelfaktor 16. mal größer.

Da muss man das Fernglas schon auflegen, sonst wird der Informationsgewinn der Vergrößerung durch den Wackelfaktor aufgefressen.Bei hoher Vergrößerung ist ein stabiles Stativ mit guter Fernrohrbefestigung ein Muss!

Leider krankt es im Bereich der Billigangebote von Fernrohren gerade an dieser wichtigen Stelle.

Die drehbare Fernrohrbefestigung auf dem Stativ wird Montierung genannt. Die einfache Form besteht aus einer

senkrechten und einer waagerechten Achse oder einem Kugelgelenk. Diese azimutale Montierung wird für Erdbeobachtungen benutzt. Durch die Erddrehung bewegt sich das Fernrohr mit. Diese kleine Bewegung von einem Grad in

4 Minuten wird durch unsere starke Fernrohrvergrößerung optisch verstärkt. Bei 120. facher Vergrößerung eilt der Planet in einigen Sekunden durch unser kleines Sichtfenster im Fernrohr. So müssen wir laufend unser

Fernrohr nachstellen, was wegen des kleinen Betrages nicht einfach ist. Durch die kleinste Bewegung gerät das Fernrohr in Schwingung und wir müssen erst mit der Beobachtung warten, bis dass das Bild ruhig wird. Wenn wir

den Planeten endlich deutlich sehen, ist er auch schon wieder fast aus dem Sichtfenster gelaufen. Erschwerend kommt noch dazu, dass durch die Erddrehung auch eine kleine Höhenänderung unseres Himmelsobjektes entsteht.

Somit muss gleichzeitig unser Fernrohr seitlich und in der Höhe geschwenkt werden. Damit es bei soviel “Nachstellerei” überhaupt noch zu einer Beobachtung kommt, hat man eine spezielle Montierung erfunden. Diese

parallaktische Montierung erleichtert die Beobachtung von Himmelsobjekten deutlich. Die senkrechte Achse ist etwas schräg und weist auf den Polarstern. Damit ist die Montierungsachse und die Erdachse parallel, was

zur Namensgebung der Montierung führte.

Das Prinzip ist einfach. Wenn sich die Erdachse um 1 Grad nach links dreht, wird unsere Montierungsachse um 1 Grad nach rechts gedreht und schon behält unser Fernrohr die

ursprüngliche Richtung am Himmel. Die Drehung der Achse ist mit 15 Grad in knapp einer Stunde zeitabhängig und wird deswegen auch Stundenachse genannt. Wie weit die Stundenachse gekippt werden muss, damit sie

parallel zur Erdachse verläuft, hängt vom Beobachtungsstandort auf der Erde ab. Auf dem Nord- und Südpol wäre sie genau senkrecht, auf dem Äquator genau waagerecht. Wir befinden uns irgendwo dazwischen. Die

parallaktische Montierung hat deswegen eine zusätzliche Achse, die bei der Aufstellung des Fernrohrs einmal fest eingestellt wird. Meist ist sie mit einer Skala des Breitengrades als Einrichthilfe versehen. (Foto

unten) |

|

|

|

|

|

|

Durch die schräggestellte Stundenachse wird nun auch automatisch die Höhendifferenz des Himmelsobjektes ausgeglichen. Wenn noch ein Motor die

Stundenachse zeitgenau und wackelfrei dreht, kann man sich voll auf die Beobachtung konzentrieren. Diese Korrektur der Erddrehung wird als nachführen

bezeichnet. Bei einem mobilen Teleskop muss die parallaktische Montierung erst eingerichtet werden, welches Zeit und Erfahrung erfordert. Rechtwinklig zur Stundenachse befindet sich die Deklinationsachse, an der die

unterschiedliche Beobachtungshöhe eingestellt wird.

An Stunden- und Deklinationsachsen befindet sich meistens noch eine Skala, mit der das Himmelsobjekt besser aufgefunden werden kann. |

|

|

|

|

|

|

|

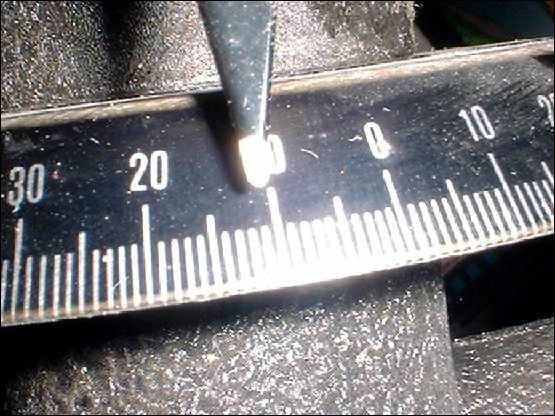

Foto oben: Mit dieser Skala auf der Stundenachse kann die horizontale Position auf dem Himmelsäquator eingestellt werden. (Retazension) |

|

|

|

|

|

|

|

Foto oben

Die Skala an der Deklinationsachse gibt den Winkel vom Himmelshorizont an und heißt Deklination.Von den hier vergrößerten

Skalen darf man keine große Genauigkeit erwarten. Auch heute sind zum Auffinden der Himmelsobjekte Kenntnisse über die Sternbilder wichtig, um sich am Himmel zurechtzufinden. Um das Fernrohr dann optisch auszurichten,

haben die Teleskope eine Visiereinrichtung, die meistens aus einem kleinen Sucherfernrohr besteht. Es gibt heute auch elektronisch gesteuerte Montierungen, die sich selbsttätig auf den gewünschten Himmelspunkt

ausrichten und nachfahren. Wegen des höheren Anschaffungspreises konnte ich damit noch keine Erfahrungen sammeln. Besonders wichtig ist die Nachführung für Langzeitfotos von Nebeln usw. Dazu wird die Kamera mit dem

Fernrohr verbunden. Ich habe mir dazu eine Kamerahalterung an der Deklinationsachse angebaut, wo sonst das Gegengewicht ist. Kamera und Fernrohr haben so immer die gleiche Blickrichtung. Das Fernrohr wird nun als

empfindlicher Kamerasucher benutzt. Bei starker Fernrohrvergrößerung sind kleinste Abweichungen deutlicher sichtbar und ausgleichbar, bevor sie durch das schwächere Teleobjektiv aufgezeichnet werden können. Meine

einfache Konstruktion ist auf der Astronomieseite abgebildet.

Zur Ansicht der Konstruktion hier anklicken

Bei Langzeitfotos werden lichtschwache Objekte und Farben sichtbar, die direkt nicht zu

sehen sind. Dabei “addiert” sich das schwache Licht auf dem Film mit der Zeit. Es gibt auch spezielle Digitalkameras für Astroaufnahmen. Dort ist der Film durch einen CCD - Chip ersetzt, der auch Licht “aufaddieren”

kann. Diese Teile mit Ausleseelektronik und Kühleinrichtung haben aber einen stolzen Preis. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ein wichtiges Kriterium ist auch die eigene Beobachtungsumgebung. Wer in der Großstadt wohnt, wird wohl nicht viel Freude an einem

großen lichtstarken Teleskop haben. Der durch Straßenlaternen und Flutlichtanlagen aufgehellte Nachthimmel lässt die Beobachtung von lichtschwachen Objekten schlecht zu. Da wäre ein kleineres Kofferinstrument

besser geeignet, das sich einfach in ländliche Gegenden transportieren lässt, wo der Himmel nicht so lichtverschmutzt ist. Aber auch mit einem einfachen Fernglas sieht man auf dem Lande die kosmischen

Nebel oder die Andromeda-Galaxie besser als mit einem Fernrohr am Stadthimmel mit hoher Lichtverschmutzung. Bei dem herrlichen Sternenhimmel im Urlaub hätte man manchmal gerne ein Fernrohr dabei. Auch da

hilft schon ein Fernglas weiter, welches man vielleicht ohnehin im Gepäck hat. Wenn das Fernglas aber so groß wird, dass der Föhn und andere wichtige Dinge nicht mehr in den Koffer passen, ist der Ärger mit der

Liebsten vorprogrammiert. Wenn man vorher weiß, wohin die Reise geht, kann man sich im Internet schlau machen, wo die nächste Sternwarte mit Beobachtungsmöglichkeit am Urlaubsort ist und der Föhn passt

auch noch in den Koffer. Die Anschaffung von größeren Instrumenten geschieht meistens stufenweise, wenn der Fortgeschrittene mit seinem kleineren Fernrohr die Leistungsgrenze erreicht hat. Ein anderer

Anfänger kann dann wieder dieses ausgesonderte Fernrohr günstig erstehen. Vom Durchschauen nutzt sich kein Fernrohr ab und man kann es vor dem Kauf auch notfalls tagsüber mit einer Prüftafel testen, wenn der Verkäufer

nichts zu verbergen hat. Nun ist es verständlich, warum ich am Anfang geschrieben habe, dass der Fernglas- Fernrohrkauf eine persönliche Entscheidung ist, die wohl überlegt sein soll.

Nach

all der trockenen Theorie sollte man sich mit durch zauberhaften Anblick eines klaren Nachthimmels belohnen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Sternegucken und einen möglichst klaren Sternenhimmel!

Ihr Günter Runtsch |

|